В Москве 14 октября 2004 г. был открыт памятник И. С. Тургеневу и Полине Виардо, созданный к 120-летию со дня смерти писателя. Скульптура представляет собой лист ясеня (русское название имения Виардо «Les Frenes» в Буживале – «Ясени»), на одной стороне которого – Тургенев, «вырастающий» из книг с пером в руке, на другой – Полина Виардо, сидящая среди роз и играющая на лире. Лист пробит насквозь в том месте, где располагаются сердце писателя и лира в руках певицы (рис. 1).

Историю болезни И. С. Тургенева мы попытаемся воссоздать на основании дневников самого писателя, его многочисленных писем, в которых он с подробностями описывал проявления своих болезней; воспоминаний современников и некоторых других материалов. При этом отдаем себе отчет в отсутствии полноценной информации и ее достоверности, определенных неточностях, а порой и противоречиях. В попытках проникнуть в «анамнестические недра» Тургенева удается установить некоторые факты, трактовка которых может быть и неоднозначной, хотя представляет не только историко-биографический, но и известный медицинский интерес с точки зрения патографии знаменитого писателя [1]. В данной публикации попытаемся обсудить некоторые урологические аспекты заболевания И. С. Тургенева.

С определенного времени в дневниках и письмах Тургенева появляются сведения, позволяющие с высокой вероятностью предполагать наличие у писателя какой-то урологической патологии, о чем он впервые упоминает в 1838 г.: «В конце года болезнь в пузыре (catarrhe…)». Последующие события не оставляют сомнений в том, что речь шла именно о мочевом пузыре. В дневниках 1840 г. читаем: «Страшная болезнь (санглот) в Дрездене». Действительно, в письме к А. П. Ефремову от 27.09.1840 Тургенев пишет: «…сегодня отправляюсь в Дрезден.

С определенного времени в дневниках и письмах Тургенева появляются сведения, позволяющие с высокой вероятностью предполагать наличие у писателя какой-то урологической патологии, о чем он впервые упоминает в 1838 г.: «В конце года болезнь в пузыре (catarrhe…)». Последующие события не оставляют сомнений в том, что речь шла именно о мочевом пузыре. В дневниках 1840 г. читаем: «Страшная болезнь (санглот) в Дрездене». Действительно, в письме к А. П. Ефремову от 27.09.1840 Тургенев пишет: «…сегодня отправляюсь в Дрезден.

В Дрездене же буду советоваться с доктором Гедеиусом о моем здоровье – правильнее – о моей болезни. Пробуду я в Дрездене 5 дней; на 6-й день я прибуду в Берлин...» [2]. Однако в Дрездене Тургенев провел почти месяц, поскольку сразу по приезде в город заболел и поэтому не смог выехать в Берлин к своим друзьям – студентам Михаилу Бакунину и Александру Ефремову. Вот что сообщил Тургенев в Берлин о причине своей задержки: «В полной тайне скажу я вам: примерно 10 дней хотел я быть безусловно при вас, если бы моя судьба меня снова не ударила. Ведь моя судьба ковыляет как старая омерзительная баба с толстым носом и дубинкой в руках. Вот и сейчас она корчит мне рожи, сидя в углу, гудит и угрожает, точно желает подстроить мне какую-то гадость». И далее: «Был у меня доктор, нюхал табак, качал головой и спрашивал у меня гнусавым дискантом: “Может быть, вы простудились?” Но откуда я это должен знать? Действительно – один из очень смешных вопросов». В дневнике 1842 г. писатель упоминает о своей болезни дважды: «Болезнь в Берлине и Дрездене» и «Возвращаюсь сухим путем с Павлом Бакуниным. Болезнь. Знакомство с Языковой».

Если считать, что речь идет об одном и том же заболевании, то эти записи свидетельствуют о сохраняющихся на протяжении нескольких (пяти!) лет симптомах болезни мочевыводящей системы. Естественно, это беспокоило Тургенева в такой степени, что заставляло упоминать о собственном здоровье в своих дневниках наряду с другими событиями в его жизни. Что касается дальнейшего течения заболевания, то на протяжении последующих 15 лет мы не находим упоминаний о нем. И только в 1856–1858 гг. писатель вновь достаточно подробно описывает в письмах П. В. Анненкову, А. И. Герцену, И. И. Панаеву, Н. А. Некрасову, В. П. Боткину, Л. Н. Толстому и др. симптомы никак не оставлявшей его болезни [3]. В то же время, по понятным причинам, крайне редко и с юмором сообщает что-либо о своем недуге в письмах женщинам, в частности Полине Виардо. В 1856 г. певица навестила Тургенева в Париже в его квартире, однако их отношения были сугубо дружескими. Возможно, виной тому была «глубоко интимная болезнь» Тургенева. Впрочем, у певицы тогда был другой любовник – художник Анри Шефер, и об их связи знал весь Париж, в том числе и сам Тургенев, переносивший немилость Полины с бессильной злобой. Он проклинaл свой возрaст, больной мочевой пузырь, постыдную физическую слaбость, душевное беспокойство, одиночество. «Пузырь мой мешaет мне писaть, нaрушaя спокойствие и ясность духa. Я не чувствую себя свободным – точно мне свечку под подошвой держaт ровно нaстолько, чтобы не зaжигaлaсь кожa», – сетует он на свою болезнь Боткину в письме от 25.11.1856.

Из письма И.И. Панаеву (1857): «Пузырь у меня заболел, как только я попал в Париж, а в последнее время у меня открылась <–> болезнь (выпущены подробности медицинского характера. Л. Д.) чрезвычайно гадкая и упорная, от которой я уже принужден был подвергнуться операции и т.д., и т.д. Болезнь эта имеет свойство ужасно действовать на нервы и на нравственное состояние души – и я теперь столь же способен писать, сколько способен петь или плясать на канате». О характере проведенной «операции» можно только догадываться. Не исключено, что проводилось бужирование уретры, о чем он будет позднее упоминать и в других письмах.

В письме к П. В. Анненкову (1857) опять о пузыре: «“Отчего Вы хандрите?” – спросите Вы. На это один ответ: болезнь, проклятая болезнь пузыря, в которую Вы не верите, но которая, к сожалению, слишком действительна, потому что лишает меня всякой бодрости, всякой охоты жить, – это я говорю без преувеличения».

В письме к П. В. Анненкову (1857) опять о пузыре: «“Отчего Вы хандрите?” – спросите Вы. На это один ответ: болезнь, проклятая болезнь пузыря, в которую Вы не верите, но которая, к сожалению, слишком действительна, потому что лишает меня всякой бодрости, всякой охоты жить, – это я говорю без преувеличения».

Д. Я. Колбасину (1857): «...не спрашивайте меня о моем здоровье: проклятый пузырь убил меня...»

И. Ф. Миницкому (1857): «...я был слишком в дурном расположении духа, чтобы взяться за перо. “Отчего оно было так дурно?” – спросите Вы. Увы, ко мне вот уже скоро 5 месяцев, как вернулась моя старая болезнь в пузыре, с которой мне казалось, что я окончательно разделался; она вернулась с удвоенной силой и мучит и грызет меня неотступно».

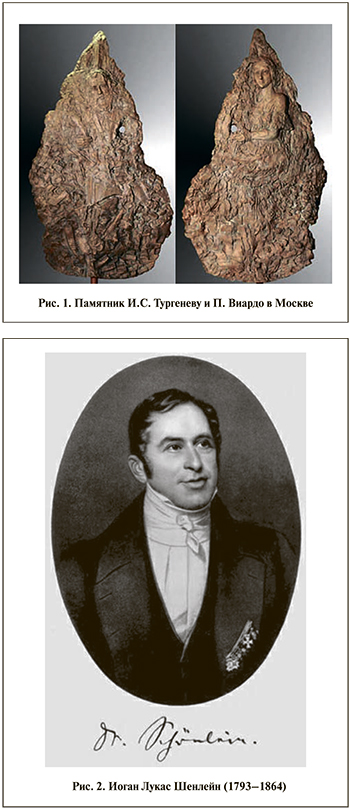

О тех же проблемах сообщается в письме В. Н. Кашперову (1857): «Здоровье мое все неудовлетворительно; пузырь мучит. – Я остаюсь здесь до 15-го, а 15-го еду в Лондон, где остаюсь до половины мая; в конце мая я в Берлине, чтобы посоветоваться с Шёнлейном...». Здесь обращаем внимание на хорошо известную в клинической медицине фамилию Шёнлейн, которая у большинства врачей ассоциируется с эпонимом «болезнь Шёнлейна–Геноха» (геморрагический васкулит).

Иоганн Лукас Шёнлейн (рис. 2) – немецкий терапевт, профессор Берлинского университета, учитель молодого Р. Вирхова, личный врач Фридриха Вильгельма IV. Шёнлейн первым среди немецких профессоров стал читать лекции на немецком языке вместо латинского. Он установил этиологию фавуса (грибковое поражение кожи) и заложил основы учения о дерматомикозах. Общепринято считать, что Шёнлейн описал в 1837 г. ревматоидную пурпуру (болезнь Шёнлейна), а позже вместе с педиатром Эдуардом Генрихом Генохом (1820–1910), профессором Берлинского университета и директором детской клиники Шарите, – пурпуру анафилактическую (геморрагический васкулит), номинированную позже как болезнь Шёнлейна–Геноха. Следует, однако, указать, что английские врачи, знаменитый Уильям Геберден (1710–1801) и дерматолог Роберт Виллан (1757–1812), уже описали болезнь в 1802 и 1808 гг. соответственно, но их имена не упоминаются и болезнь ассоциируется с именами Шёнлейна и Геноха. Действительно, И. С. Тургенев общался с Шёнлейном. Можно предположить, что знаменитый немецкий терапевт произвел на писателя сильное впечатление, поскольку позже имя Шёнлейна упоминается даже на страницах романа «Отцы и дети».

Поскольку в своих дневниках и письмах Тургенев, не описывая детально проявлений своего заболевания, постоянно упоминает о «болезни мочевого пузыря», можно предполагать, что основным симптомом у него было нарушение мочеиспускания (дизурические симптомы). И хотя основным «виновником» при этом в представлении многих, в том числе и Тургенева, считался мочевой пузырь, такие симптомы могут наблюдаться при разных заболеваниях мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, предстательной железы, почечных лоханок и другой неурологической патологии. В письме к А. В. Дружинину (1857) Тургенев пишет о применяемом ему лечении: «Нахожусь я в препакостном настроении духа, болезнь моя приняла дурной оборот, меня опять жгут и т.д., словом – гадко. Я повесил нос и руки опустил... Кабы знал я, что меня ждет в Париже – не выехал бы из Петербурга». Под словом «жгут» можно понимать применение каких-либо физиотерапевтических процедур, например «прижиганий».

Как видно, Тургенев обращался ко многим врачам, не испытывая, однако, облегчения после назначаемого ими лечения. В письме к П. В. Анненкову от 07.04.1858 он жалуется на необходимость частых консультаций у медицинских знаменитостей и отсутствие реальных результатов лечения, надеясь в то же время на новую консультацию у одного из венских докторов: «Милый А. …Не стану вам повторять моей плачевной истории: вы знаете, что вот уже скоро полтора года, как бес в меня вселился в виде болезни... и грызет меня день и ночь. В Италии в течение зимы мне не было облегчения, я не лечился, потому что махнул рукой; однако я теперь хочу попытаться в последний раз, а именно хочу прибегнуть к совету здешнего врача-специалиста по этой части – Зигмунда (для этого я приехал в Вену), и по крайней мере месяц лечиться, то есть дать время этому доктору узнать наконец, что у меня такое, и не ограничиться советом ехать на воды или чем-нибудь в этом роде. Вы видите, что мне теперь из Вены выехать невозможно. Я не видал еще Зигмунда – я увижу его завтра и тотчас напишу вам, что он мне скажет, но я знаю наперед, что он потребует моего пребывания здесь... Вы видите, что я прикован здесь; мне уже наскучило попусту советоваться с знаменитостями; я хочу, я должен лечиться – или уже примириться с мыслию, что жизнь моя отравлена» [4].

Два дня спустя (09.04.1858) Тургенев подробно описывает свой визит к венскому доктору Зигмунду. Письмо напоминает скорее выписку из истории болезни, продиктованную тогдашней венской знаменитостью. По всей вероятности, речь идет о Карле Людвиге Зигмунде (рис. 3). Этот специалист учился в Венской медико-хирургической академии, получил там степень доктора хирургии и магистра глазных болезней и акушерства, а в 1837 г. получил в Пеште степень доктора медицины. В 1842 г. Зигмунд – старший врач хирургического отделения Общей больницы в Вене, в 1843-м – приват-доцент, а затем профессор. С 1849 г. – профессор сифилидологической клиники в Вене, где у него в 1879 г. стажировался известный русский сифилидолог А. И. Поспелов. В результате усилий Зигмунда в Вене было создано образцовое отделение для больных сифилисом, введены более упрощенные способы лечения. Работы Зигмунда касаются главным образом сифилидологии, эпидемиологии (вопросы о чуме и карантинах), климатологии. В этой клинике, вероятнее всего, у него и консультировался Тургенев.

Итак, заключение Зигмунда, со слов Тургенева, в письме к Анненкову: «Любезный А<нненков>. Сейчас от Зигмунда. Осмотрел меня весьма подробно и сзади, и спереди, – он объявил мне, что у меня какая-то железа распухла и левый с... канал (извините за все эти подробности) – поражен; что если я не займусь серьезно этой болезней – худо будет; что я должен в нынешнем же году провести 6 недель в Карлсбаде и 6 недель в Крейцнахе, а здесь должен остаться еще дней 5, в течение которых должен каждое утро к нему ездить, и он будет учить меня ставить себе «bougies» (бужи. – Л. Д.). Это, кажется, я на первого доктора наткнулся, который серьезно мною занялся, но какая милая перспектива... Приходится начинать старческий период жизни, т.е. заниматься возможным предупреждением или замедлением окончательного разрушения. Что делать... А скоро все выгорело» [4].

Полученная из этого письма важная клиническая информация позволяет строить определенные диагностические гипотезы. Существенной, возможно ключевой, деталью является упоминание писателем о назначении доктором Зигмундом бужирования уретры. Этот метод, известный еще со времен Гиппократа, использовался в медицине при стриктурах мочеиспускательного канала вследствие воспалительных заболеваний, травматических и других повреждений, оперативных вмешательств. Наиболее частой причиной служат воспаления инфекционной природы, к примеру гонококковый уретрит, который в доантибиотическую эру встречался особенно часто, приводя к развитию стриктур. Поскольку сам писатель упоминает в письме к Анненкову о «распухшей железе» [«…у меня какая-то железа распухла и левый с... (семенной? – Л. Д.) канал (извините за все эти подробности) – поражен…»], высока вероятность наличия у Тургенева инфекционного простатита и уретрита с развитием в последующем стриктуры мочеиспускательного канала. Менее вероятна доброкачественная гиперплазия предстательной железы, учитывая относительно молодой возраста писателя. Следует подчеркнуть, что если в настоящее время у абсолютного большинства больных гонорея редко приводит к развитию стриктур уретры вследствие эффективного лечения, то в доантибиотическую эру подобное осложнение заболевания было довольно частым. Кстати, смерть таких выдающихся людей, как Эпикур и Петр I, связывают с тяжелыми осложнениями (инфекция мочевых путей с развитием почечной недостаточности), имевших у них место постгонорейных стриктур уретры. Обсуждая характер болезни Тургенева, не следует забывать, что отец писателя страдал мочекаменной болезнью, которая также может проявляться дизурическими симптомами и которая, по словам П. В. Анненкова, «…свела в гроб и отца его». Однако основным осложнением при этом является хроническая почечная недостаточность, а не стриктуры мочеиспускательного канала.

Хотя Тургенев не был ни медиком, ни физиологом, чтобы специально заниматься этими проблемами, но, будучи писателем, не мог пройти мимо процессов и явлений, которые волновали современное ему общество. Возможно, интерес писателя в какой-то мере стимулировался его философским образованием. Ведь в последнее десятилетие жизни его окружали люди, увлеченные новыми идеями, а некоторые из его знакомых занимались этими проблемами профессионально. Ч. Дарвин, И. М. Сеченов, Ж. Шарко, И. Тэн – вот далеко не полный перечень имен, причастных к обсуждению или исследованию проблем психики и упоминаемых в письмах Тургенева тех лет. Так, в романе «Отцы и дети» фигурируют имена известных врачей, современников Тургенева. В беседе молодого Базарова со своим отцом следуют одно за другим иронические замечания Евгения в адрес отца:

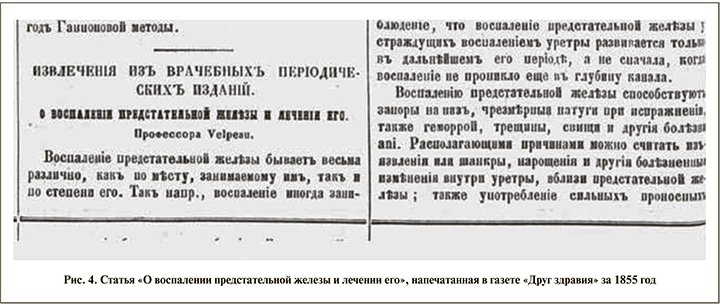

«– Да; вот я вижу у тебя – “Друг здравия” на тысяча восемьсот пятьдесят пятый год, – заметил Базаров.

– Мне его по знакомству старый товарищ высылает, – поспешно проговорил Василий Иванович, – но мы, например, и о френологии имеем понятие, – прибавил он, обращаясь, впрочем, более к Аркадию и указывая на стоявшую на шкафе небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четырехугольники, – нам и Шёнлейн не остался безызвестен, и Радемахер».

Тургенев упоминает имя известного немецкого клинициста Иогана Лукаса Шёнлейна и Иогана Готтфрида Радемахера. Последний создал учение об опыте, содержавшем много мыслей, которые в свое время привлекали врачей, проводил исследования на своих больных, о состоянии и лечении которых вел книги. В этом небольшом отрывке из романа помимо упоминания о Шёнлейне и Радемахере высвечиваются некоторые детали, которые дают основание строить определенные гипотезы. Тургенев, по-видимому, не случайно упоминает увиденную Базаровым у отца газету «Друг здравия». Действительно, с 1833 по 1866 г. в России К. И. Грум-Гржимайло одним из первых русских врачей-писателей стал издавать при правительственной поддержке первую в России медицинскую газету «Друг здравия». Но почему писатель называет даже год издания газеты («на тысяча восемьсот пятьдесят пятый год»)? Что же могло заинтересовать в ней Тургенева? На этот вопрос попытался дать ответ профессор И. А. Строев, ученик известного ленинградского профессора А. А. Кедрова [5]. При скрупулезном просмотре страниц указанного номера газеты «Друг здравия» Строев нашел в рубрике «Извлечения из врачебных периодических изданий» статью Velpeau «О воспалении предстательной железы и лечении его» (рис. 4).

Можно предположить, что озабоченный своим состоянием писатель не только консультируется со многими врачами, но и пытается, как любой другой больной, добыть где бы то ни было, в том числе и в доступной медицинской литературе того времени, дополнительную информацию о своем заболевании. И вот ему представился такой случай, когда в руки попал номер «Друга здравия», где опубликована та самая статья. Этот номер газеты он мог полистать у кого-либо из знакомых врачей, например у своего соседа по имению – врача-исследователя демократа В. И. Якушкина, или у кого-то еще. Не потому ли И .С. Тургенев, поглощенный своими «урологическими» проблемами и находясь под впечатлением от полученной информации по поводу мучившей его болезни, указывает в романе именно этот номер «Друга здравия», при просмотре которого попалась заинтересовавшая его статья? Как и любому страждущему, Тургеневу вполне простительно поинтересоваться новыми медицинскими сведениями про свою болезнь, исходящими от зарубежных авторитетов. Однако нет оснований считать, что он упоминает в романе газету именно за 1855 г. для того, чтобы делиться с читателем почерпнутыми оттуда научными сведениями о своем страдании и «рекламировать» свою болезнь.

Отдавая должное писательскому гению И. С. Тургенева, есть основания считать, что он был достаточно ориентирован в вопросах биологии, физиологии, медицины и в научных идеях ученых того времени. Он цитировал Ч. Дарвина, обсуждал с М. М. Стасюлевичем содержание номера журнала, где печаталась статья И. М. Сеченова «Элементы мысли», посещал лекции самого Сеченова по физиологии, принимал участие в переводе книги К. Д. Кавелина «Задачи психологии» и ее публикации на немецком языке. Можно предполагать, что писатель добросовестно и подробно изучил уже упоминавшуюся газету «Друг здравия» за 1855 г.

И это помогло ему создать убедительное, с точки зрения врача, описание тяжелой смертельной болезни Базарова вследствие заражения крови при аутопсии. Вот что написал о романе «Отцы и дети» видавший виды врач Антон Павлович Чехов: «Боже мой! Что за роскошь “Отцы и дети”. Просто хоть караул кричи. Болезнь Базарова сделана так сильно, что я ослабел, и было такое чувство, как будто я заразился от него. А конец Базарова? А старички?.. Это черт знает, как сделано. Просто гениально» [6].

Возвращаясь к многочисленным консультациям Тургенева у разных врачей, следует упомянуть, что после консультации Зигмунда, назначившего процедуры бужирования уретры, писатель отправляется 0.06.1858 в Карлсбад (современные Карловы Вары), где начинает лечение водами. И это оказалось не последним лечением Тургенева «на водах». Дело в том, что среди заболеваний, которыми страдал И. С. Тургенев, особые мучения доставляла ему подагра, о чем свидетельствуют эпистолярные материалы.

О своем недуге Тургенев пишет Л. Н. Толстому: «Болезнь моя... вовсе неопасная, хоть и довольно мучительная; главная беда в том, что, плохо поддаваясь лекарствам, она может долго продолжаться и лишает меня способности движения». А вот запись художника В. Верещагина, посещавшего писателя во Франции: «…я был у Тургенева тоже несколько раз. В первый приход застал его больным подагрою. Кажется, и тогда уже припадки болезни были очень сильные, потому что после них он казался сильно изнуренным и дряхлым...». По словам П. В. Анненкова, «…много раз видели мы его изнемогающим под мучительными припадками подагры, которой он был подвержен, и долго думали, что это единственная серьезная болезнь его…». С целью лечения подагры, по совету своих французских врачей, писатель решил испытать целебное действие карлварской воды и дважды побывал в Карлсбаде – в 1874 и 1875 гг. Этот курорт обладал необычайной притягательной силой для многих известных личностей, в том числе и россиян (Петр I, К. Батюшков, Н. В. Гоголь и др.). Стремление к бальнеотерапии разных заболеваний в XVIII–XIX вв. было обусловлено, по-видимому, не только ограниченными возможностями медикаментозного лечения, но и своеобразной курортной аурой, благоприятно действующей на пациентов.

В течение последних 20 с лишним лет мы не встречаем упоминаний об урологической болезни писателя, что подтверждалось его современниками. По свидетельству П. В. Анненкова, «…с течением времени она миновала окончательно, не оставив после себя и следа» [4]. Но действительно ли это означало излечение Тургенева от болезни, которая, по словам Анненкова, не оставила после себя и следа? Так или иначе, упоминаний об урологическом недуге писателя обнаружить в последующем не удается. К сожалению, Тургенева подстерегала другое, более тяжелое, ставшее для него фатальным заболевание. Но это уже другая история болезни великого русского писателя.