Введение. В урологических клиниках количество пациентов с мочекаменной болезнью (МКБ) достигает 30–40% от общего числа больных, половину из них составляют больные с камнями в мочеточниках. Чаще эта патология наблюдается у лиц молодого и среднего наиболее трудоспособных возрастов, что говорит о необходимости выбора эффективного метода лечения уретеролитиаза, способствующего быстрому восстановлению уродинамики и профилактике развития различных осложнений [1, 2].

В последнее десятилетие в хирургическом лечении уретеролитиаза отдается предпочтение мини-инвазивным эндоскопическим способам, в том числе таким, как лапароскопическая уретеролитотомия (ЛУ), выполняемая трансперитонеальным и ретроперитонеальным доступом.

Впервые трансперитонеальная ЛУ была выполнена A. Raboy и соавт. в 1992 г. [3]. В настоящее время данный доступ признается многими авторами предпочтительным для удаления фиксированных камней мочеточника [4–6]. При этом они отмечают его малую травматичность, минимальное нарушение анатомической целостности мочеточника и окружающих тканей, а также наличие обширного рабочего пространства [7].

Лапароскопическая уретеролитотомия ретроперитонеальным доступом была осуществлена D. Gaur в 1992 г. [8]. Преимуществом данного доступа считается минимальная травма органов брюшной полости, что предотвращает развитие спаек в брюшной полости, тем самым уменьшая риск послеоперационных осложнений. Также в случае необходимости может быть выполнена более широкая ревизия мочеточника и забрюшинного пространства [9, 10].

Наряду с преимуществами ретроперитонеальный доступ имеет и некоторые недостатки, а именно: сравнительно малая поверхность для установки троакаров, затруднения при выполнении различных оперативных манипуляций, отсутствие в поле зрения анатомо-топографических ориентиров, затруднения в визуализации нужного органа и др. Все это в конечном итоге может способствовать пролонгации оперативного вмешательства. Показания к выбору доступа при выполнении ЛУ и ее зависимость от локализации, размера и количества конкрементов недостаточно освещены в литературе, что является актуальным и приоритетным направлением в лечении уретеролитиаза [7, 11–13].

Цель исследования: изучить результаты лапароскопического лечения больных уретеролитиазом в зависимости от вида доступа и локализации конкремента.

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ результатов ЛУ у 30 больных уретеролитиазом, получавших хирургическое лечение в урологических клиниках медицинского факультета Стамбульского университета и Азербайджанского медицинского университета в период с 2010 по 2015 г.

В соответствии с поставленными задачами больные были разделены на 4 подгруппы: в зависимости от вида доступа – на подгруппу 1a (n=17), в которой ЛУ осуществлена трансперитонеальным доступом, и подгруппу 1b (n=13), пациентам которой осуществлена ретроперитонеоскопическая уретеролитотомия; в зависимости от локализации камней – на подгруппу 1c (n=20) с камнем верхней трети и подгруппу 1d (n=10) с камнем средней трети мочеточника.

Пациенты были сопоставимыми по полу и возрасту, степени выраженности гидронефроза, индексу массы тела, продолжительности основного заболевания, сопутствующим заболеваниям и перенесенным ранее операциям (p>0,05).

Мужчин было 23 (76,7%), женщин – 7 (23,3%), возраст пациентов варьировался от 18 до 68 лет (средний возраст – 46,2±2,3 года). Индекс массы тела составил в среднем 26,1±0,6 кг/м², находясь в интервале 17–31 кг/м².

По 15 человек имели камни в правом и левом мочеточнике. Основными жалобами больных при поступлении были боль, нарушение мочеиспускания, повышение температуры и артериального давления, примесь крови в моче.

Продолжительность заболевания варьировалась от 2 мес. до 6 лет, при этом составив меньше 6 мес. у 2 (6,7±4,6%) пациентов, 6–12 мес. – у 14 (46,7±9,1%), 1–5 лет – у 12 (40,0±8,9%) и больше 5 лет – у 2 (6,7±4,6%) больных.

Сопутствующие заболевания были выявлены у 12 (40%) больных, 9 (30%) пациентов до ЛУ перенесли различные урологические операции: контактную литотрипсию камней мочеточника (3), пиелолитотомию (2), нефростомия (1), нефрэктомию (1), ДУВЛ (3), радикальную простатэктомию (1). У 4 (20%) больных уретеролитиазом до проведения ЛУ безуспешно были использованы другие методы лечения.

В раннем периоде после операции выраженность боли оценивали по шкале вербальных оценок (Verbal Rating Scale). Косметический эффект операции пациенты оценивали как отличный, хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный.

Отдаленные результаты ЛУ оценивались как «хорошие» – полное восстановление функции почки, отсутствие жалоб и гидронефроза; «удовлетворительные» – функциональное состояние оперированной почки незначительно хуже контралатеральной, отсутствие гидронефроза и жалоб; «неудовлетворительные» – наличие гидронефроза, боли, сужения мочеточника.

Полученные цифровые данные подверглись статистической обработке методами вариационного и дискриминантного анализов. Для сравнения и вероятностной оценки различий между значениями сравниваемых групп использовали непараметрический ранговый критерий Крускала–Уоллиса.

Результаты. Обычно ЛУ выполняли с установкой 3 портов: 15 (88,2%) пациентов подгруппы 1а и 13 (100%) – подгруппы 1b, лишь у 2 (11,8%) больных 1а подгруппы возникла необходимость в 4-м порте.

Конверсии, интраоперационных осложнений и летальных исходов отмечено не было.

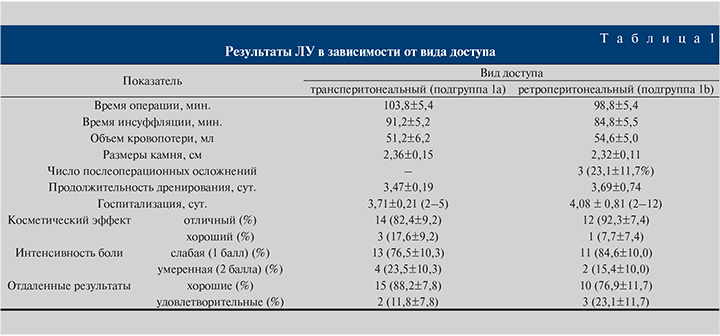

Время операции варьировалось от 80 до 170 и от 70 до 130 мин., продолжительность инсуффляции – от 67 до 155 и от 58 до 120 мин., объем интраоперационной кровопотери – от 20 до 120 и от 30 до 100 мл у больных 1а- и 1b-подгруппы соответственно (табл. 1).

Размеры конкрементов в обеих группах не превышали 3 см.

Стент был установлен 14 (82,4%) больным подгруппы 1а и 8 (61,5%) – подгруппы 1b. У 3 (23,1±11,7%) пациентов, перенесших ретроперитонеоскопическую уретеролитотомию, наблюдались послеоперационные осложнения (кратковременное повышение температуры – Clavien I; p<0,05).

Продолжительность дренирования в нашем исследовании колебалась от 2 до 11 сут. (в среднем 3,57±0,33 сут.) и у большинства (19 [63,3%] пациентов) не превышала 2–3 сут. В целом мы удаляли дренажную трубку лишь при полном отсутствии выделений обычно на 2–4-е сутки. У 5 больных наблюдались выделения по дренажной трубке в течение 5–11 сут., что отразилось на средних показателях продолжительности дренирования.

Сроки госпитализации в подгруппах 1а и 1b варьировалиcь от 2 до 5 и от 2 до 12 сут. соответственно (табл. 1).

Интенсивность болей у большинства (24) больных была слабой и умеренной (6), что позволило избежать назначения наркотических анальгетиков.

Косметический эффект пациенты оценили как отличный и хороший (табл. 1). Отдаленные результаты у большинства прооперированных отмечены как хорошие и удовлетворительные (табл. 1).

Таким образом, ЛУ, выполняемая различными доступами, позволяет добиться положительных результатов хирургического лечения уретеролитиаза во всех случаях, что указывает на высокую клиническую эффективность данного метода. Единственным достоверным отличием трансперитонеальной ЛУ от ретроперитонеоскопической стало отсутствие при ней осложнений в раннем послеоперационном периоде (p<0,05).

Следующим этапом мы оценили результаты операции в зависимости от локализации конкремента в верхней (подгруппа 1с) и средней третях (подгруппа 1d) мочеточника.

Трансперитонеальным доступом операция осуществлена 11 (55%) больным подгруппы 1с и 6 (60%) – подгруппы 1d, а ретроперитонеоскопическим доступом – 9 (45%) – 1с и 4 (40%) соответственно.

Как видно из табл. 2, пациенты были сопоставимыми по времени операции, объему кровопотери и размерам конкрементов. Стент был установлен 16 больным подгруппы 1с и 6 – подгруппы 1d, у 2 (10,0±6,7%) и 1 (10,0±9,5%) прооперированного соответственно наблюдались послеоперационные осложнения.

Продолжительность дренирования больных подгруппы 1с варьировалась от 2 до 11 сут., в среднем составив 3,95±0,47 сут., в подгруппе 1d – от 2 до 4 сут., составив в среднем 2,8±0,2 сут., что было статистически значимо меньше (p<0,05). Сроки госпитализации пациентов колебались в пределах 2–12 и 2–4 сут., в среднем составив 4,30±0,51 и 3,00±0,26 сут. в подгруппе 1с и 1d соответственно (p<0,05).

Интенсивность болей в обеих подгруппах соответствовала 1–2 баллам (табл. 2).

Результаты лечения преимущественно были отмечены как хорошие. Результат лечения 5 больных был признан удовлетворительным, что связано с длительностью нахождения камня в мочевых путях (табл. 2).

Отличный косметический эффект лапароскопической операции отметили 18 больных подгруппы 1с и 8 – подгруппы 1d, хороший – по 2 пациента из каждой подгруппы.

Сравнительная характеристика ЛУ в зависимости от локализации конкремента проявилась достоверным сокращением сроков дренирования зоны операции и времени пребывания больных в стационаре при локализации конкрементов в средней трети мочеточника по сравнению с пациентами, имевшими камни верхней трети (p<0,05). Продолжительность операции и инсуффляции в подгруппе больных с камнями верхней трети мочеточника была больше, но статистически не значимо (p>0,05).

Таким образом, положительных результатов лечения уретеролитиаза – отсутствие гидронефроза, жалоб больных, полного восстановления или улучшения функции почки методом ЛУ – удалось добиться во всех случаях, что указывает на высокую клиническую эффективность лапароскопических методов в лечении больных уретеролитиазом.

Обсуждение. К важным критериям оценки эффективности ЛУ относятся нижеследующие: полное удаление камня, восстановление почечной функции, исчезновение жалоб больных, характер послеоперационных болей, восстановление трудоспособности, переход к активной жизни, косметический эффект операции и др. Изучив данные литературы, мы пришли к выводу, согласно которому существует множество мнений относительно выбора доступа при выполнении ЛУ, при этом представлены единичные исследования, посвященные сравнительной оценке результатов ЛУ в зависимости от локализации камней мочеточника.

Так, В.Л. Медведев и соавт. [14] сообщают о выполнении 38 больным с камнями верхней и средней третей мочеточника ЛУ при неэффективности 3 сеансов ДУВЛ и контактной литотрипсии.

Прооперировав 39 больных, W. Kongchareonsombat и соавт. [15] сравнили транс- и ретроперитонеальную ЛУ, осуществляемую после неудачной ДУВЛ и контактной литотрипсии, и не выявили явных преимуществ того или иного доступа.

E. Huri и соавт. [16] в отношении 41 пациента с камнями (22 мм) среднего отдела мочеточника после неудачной ДУВЛ и контактной уретеролитотрипсии сравнили ретро- (35 больных) и трансперитонеальные (6 больных) подходы при ЛУ и установили, что увеличение времени госпитализации и операции может быть связано с размером конкремента, однако общий успех ЛУ делает ее эффективной процедурой, особенно для камней, которые нельзя удалить другими методами.

Исходя из опыта 126 ЛУ, выполненных ретроперитонеальным доступом после неудачной контактной литотрипсии или ДУВЛ при больших камнях верхней или средней третей мочеточника, S. Farooq Qadri и соавт. [17] считают, что это весьма эффективный метод лечения уретеролитиаза, дающий 100%-ный эффект после неудачных попыток лечения другими методами.

По результатам оценки клинического эффекта ЛУ, выполненной ретроперитонеальным доступом 69 больным с большими (1,5–3,1 см) камнями верхнего отдела мочеточника, данный вид операции был назван безопасной, эффективной и минимально инвазивной процедурой [18].

Проведя оценку эффективности и осложнений трансперитонеальной ЛУ, исследователи [19, 20] указали, что она является операцией выбора при очень крупных фиксированных камнях мочеточника.

Прооперировав 48 пациентов с уретеролитиазом верхней и средней третей мочеточника, V. Singh и соавт. [21] сравнили транс- и ретроперитонеальный доступы при ЛУ и установили, что трансперитонеальный подход более болезненный и чаще, чем ретроперитонеальный, требует назначения анальгетиков.

X. Zhou и соавт. [22] на основании 24 ЛУ, выполненных ретроперитонеальным доступом больным с множественными камнями проксимальной части мочеточника, считают этот метод клинически эффективным.

По данным Европейской ассоциации урологов (2016), лапароскопическая уретеролитотомия названа эффективным методом хирургического лечения больных с большими камнями верхней трети мочеточника, должна применяться при неэффективности контактной литотрипсии и ДУВЛ [23, 24].

Анализируя результаты нашего исследования, хотим отметить, что единственным достоверным различием между группами пациентов, перенесших транс- и ретроперитонеальную ЛУ, было наличие послеоперационных осложнений (p<0,05).

В зависимости от локализации конкремента результаты ЛУ показали, что продолжительность дренирования и госпитализации больных с камнями средней трети мочеточника была статистически значимо меньше, чем у больных с камнями верхней трети (p<0,05). В целом выполнение ЛУ с локализацией камня в верхней трети мочеточника технически более сложное, сопряжено с риском миграции камня в почку и большим риском возникновения различных интраоперационных осложнений.

Заключение. Положительных результатов хирургического лечения больных уретеролитиазом различной локализации при помощи ЛУ, выполненной различными доступами (транс- и ретроперитонеальным), удалось добиться во всех случаях, что указывает на высокую клиническую эффективность лапароскопических методов вне зависимости от локализации камня.