Введение. Общие эмбриональные начала мочевой и генитальной систем служат объективной предпосылкой к многочисленным патологическим сочетаниям в урологии и гинекологии. В практике гинеколога доброкачественная гормонозависимая опухоль лейомиома матки (leiomyoma) – довольно распространенная патология и диагностируется примерно у каждой пятой женщины детородного возраста [1, 2]. По данным [1], шеечная локализация лейомиом встречается в 5% случаев, а у 8% женщин, имеющих лейомиому тела матки, обнаруживается и лейомиома шейки матки [1]. По статистике, более чем у половины женщин лейомиома матки протекает бессимптомно и является неожиданной «находкой» при проведении гинекологического или ультразвукового осмотра [3]. В практике уролога лейомиома мочевого пузыря – очень редкая опухоль, может протекать бессимптомно, однако у 49% пациентов опухоль вызывает обструкцию мочевых путей. Причем соотношение мужчин и женщин с данной патологией составляет 1:3 [4]. Лейомиомы уретры в литературе описаны как единичные наблюдения [5, 6].

Эмбриологически лейомиома матки (шейки, тела) является доброкачественной опухолью из тканей мезенхимального генеза [7]. Органы мочевыделения и половой системы связаны анатомически и эмбриологически – развиваются из мочеполового синуса. Мочепузырный треугольник (Льето) и начальная часть уретры имеют общее происхождение с влагалищем и развиваются из мезодермы (имеют преимущественно мезенхимальное происхождение). Гладкомышечные волокна детрузора непосредственно переходят и сливаются с мускулатурой задней уретры, формируя замыкательный аппарат мочевого пузыря [8, 9]. Женская уретра представляет собой фибромускулярную трубку, идущую параллельно влагалищу. Стенка влагалища поддерживает уретру сзади и сливается с ней в дистальной трети. В норме женская уретра состоит из слизистого, подслизистого, мышечного слоев и адвентициальной оболочки. Мышечная оболочка представлена тремя слоями гладких мышц: внутреннего и наружного продольных и среднего циркулярного, являющегося продолжением мышечной стеки мочевого пузыря [10, 11]. Причины появления доброкачественных опухолей – миом – до конца не изучены. Очевидная роль гормональных факторов в ее развитии была описана в трудах Г. А. Савицкого и соавт. (2003), однако до настоящего времени обсуждается вопрос первичности или вторичности миомы по отношению к гормональным сдвигам [1, 12].

Приставка лейо (leio-) обозначает ровный, гладкий. Каждый узел миомы возникает в результате неправильного деления одной гладкомышечной клетки, поэтому все клетки в узле идентичны. Узловая форма миомы представляет собой клубок хаотично переплетающихся гладкомышечных волокон округлой формы [2, 7].

В работе представлено описание редкого клинического наблюдения доброкачественной опухоли, исходящей из гладких мышц мочеиспускательного канала.

П а ц и е н т к а Б. 53 лет, служащая. Госпитализирована в клинику урологии областной клинической больницы в связи с затрудненным, ослабленным мочеиспусканием, жалобами на боли в области уретры при мочеиспускании и постоянные боли внизу живота.

Из анамнеза известно, что больной себя считает около 13 лет (с 40-летнего возраста), когда впервые появились эпизодические быстропроходящие неприятные ощущения в конце акта мочеиспускания. Периодически получала лечение по поводу хронического цистита. В 2015 г. – выраженное ухудшение самочувствия из-за усиления резей и болей в мочеиспускательном канале. Боли проходили самостоятельно через 10–15 мин после мочеиспускания. На фоне затрудненного мочеиспускания появилось чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

При физикальном осмотре: больная нормального питания, кожные покровы обычной окраски, наружные половые органы без особенностей, мочевой пузырь не пальпируется, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. УЗИ почек от 26.10.15: расширения чашечно-лоханочной системы нет, неполное удвоение чашечно-лоханочного комплекса слева, толщина паренхимы справа 12 мм, слева 15 мм, кортико-медуллярная дифференцировка сохранена. УЗИ мочевого пузыря от 02.11.15: емкость – 254 см2, в полости эхогенная взвесь.

В области шейки мочевого пузыря изоэхогенное образование 31×22 мм овальной формы с неровными нечеткими краями, неоднородное по структуре, при ЦДК в проекции образования регистрируется кровоток. Объем остаточной мочи – 55 см3. Заключение: объемное образование в проекции шейки мочевого пузыря, больше данных за инфильтративный рост из окружающих тканей в мочевой пузырь.

Консультация гинеколога от 02.12.15: пациентка в четырехлетней постменопаузе, наружные половые органы без патологических изменений, рост волос по женскому типу, область уретры, бартолиновых желез, ануса не изменены. Осмотр в зеркалах: стенки влагалища без особенностей, гладкие, физиологической окраски, шейка матки бледно-розовая, чистая, выделения слизистые. При бимануальном исследовании шейка обычной консистенции, матка нормальных размеров, плотная, подвижная, безболезненная. Придатки с обеих сторон не пальпируются. Через переднюю стенку влагалища в верхней трети, ближе к своду, пальпируется плотное, неподвижное образование без четких контуров. Слизистая над образованием гладкая, подвижная. Выполнено УЗИ органов малого таза: матка отклонена кпереди, длина тела – 45 мм, переднезадний размер – 41 мм, ширина тела – 46 мм. Эхоструктура миометрия неоднородная – в дне матки лоцируется интерстициальный гипоэхогенный аваскулярный узел 10×11 мм, полость матки не расширена. М-эхо толщиной 2,5 мм, однородной эхоструктуры, не деформировано, граница эндометрия и миометрия ровная, четкая. Шейка матки размером 30×25 мм, цилиндрической формы, эндоцервикс – 1,5 мм, внутренний маточный зев и цервикальный канал не расширены. Яичники без видимой патологии, структура инволютивна. Заключение: миома матки небольших размеров. С учетом отсутствия явной связи образования с гениталиями и основных жалоб на нарушения акта мочеиспускания гинекологическая причина заболевания подверглась сомнению, рекомендовано дообследование у уролога.

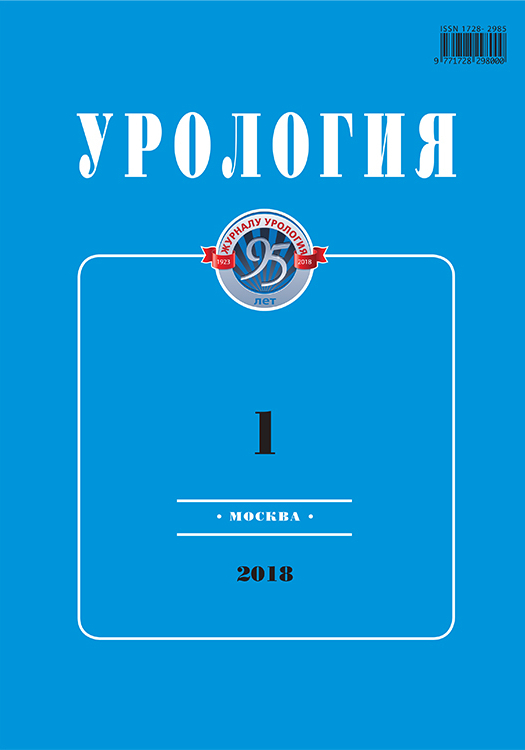

МРТ органов малого таза 02.12.15: нижняя стенка мочевого пузыря с неровным контуром, неравномерным накоплением контраста, с измененным МР-сигналом. Жировая клетчатка пузырно-маточного пространства прослеживается удовлетворительно. В проекции нижней стенки мочевого пузыря, стенок влагалища, уретры и глубокой поперечной мышцы промежности визуализируется патологическая зона с гетерогенным МР-сигналом, неравномерным накоплением контраста размером 30×31×33 мм (рис. 1), вероятно, непролиферативного характера. Визуализируемые отделы слепой и прямой кишки не изменены. Жировая ткань параректальной области и ишиоректальной ямки без особенностей. Свободной жидкости в зоне исследования не определяется. Патологически измененные лимфатические узлы в зоне исследования достоверно не визуализируются.

МРТ органов малого таза 02.12.15: нижняя стенка мочевого пузыря с неровным контуром, неравномерным накоплением контраста, с измененным МР-сигналом. Жировая клетчатка пузырно-маточного пространства прослеживается удовлетворительно. В проекции нижней стенки мочевого пузыря, стенок влагалища, уретры и глубокой поперечной мышцы промежности визуализируется патологическая зона с гетерогенным МР-сигналом, неравномерным накоплением контраста размером 30×31×33 мм (рис. 1), вероятно, непролиферативного характера. Визуализируемые отделы слепой и прямой кишки не изменены. Жировая ткань параректальной области и ишиоректальной ямки без особенностей. Свободной жидкости в зоне исследования не определяется. Патологически измененные лимфатические узлы в зоне исследования достоверно не визуализируются.

Урофлоуметрия от 02.11.15: при объеме 300 мл максимальная скорость потока мочи 11 мл/с, средняя – 6 мм/с. Цитологическое исследование мочи от 25.11.15: скопления плоскоэпителиальных клеток с дегенерацией единичных клеток без атипии. Цитологическое исследование соскоба из уретры от 25.11.15: картина папилломы с ороговением. Общий анализ мочи от 25.11.15: относительная плотность – 1015, белок – 0,07(↑) г/л, лейкоциты – 3 в поле зрения, эритроциты – 0. Общий анализ крови: Hb 149 г/л, эр. 5,1 1012/л, СОЭ 2 мм/ч, л. 5,6 109/л, э. 15%(↑), б. 1%, лимф. 29%, м. 8%. Флюорография легких без патологии. Терапевтический диагноз: дисциркуляторная энцефалопатия.

С предварительным диагнозом «опухоль малого таза с вовлечением уретры и шейки мочевого пузыря» 07.12.15 больная взята в операционную. Влагалище осмотрено в зеркалах. Слизистая оболочка стенок влагалища не изменена. Выполнена цистоскопия мочевого пузыря с исследованием уретры методом кросс-поляризационной оптической когерентной томографии (КП ОКТ) [13, 14].

Результат цистоскопического исследования. Стенка мочевого пузыря с усиленным сосудистым рисунком, трабекулярна, на правой боковой стенке два входа в дивертикулы диаметром 1 см. Мочепузырный треугольник без особенностей. Проксимальная уретра: слизистая отечная, складчатая. В средней трети папиллярная опухоль темно-вишневого цвета до 5 мм на широком основании, частично облитерирующая просвет. В дистальном отделе уретры – гиперемия слизистой с очагами кровоизлияния.

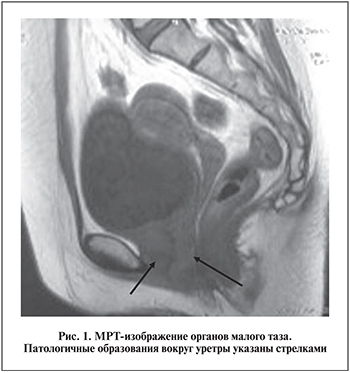

Результат КП ОКТ. Из задней стенки получены характерные для «злокачественного» типа КП ОКТ изображения в проксимальном отделе и средней трети уретры (рис. 2, а, б) – отсутствие слоистой структуры в исходной поляризации и существенное снижение сигнала с областями его отсутствия в ортогональной поляризации. Из передней стенки в средней трети получено изображение с сильным снижением уровня ОКТ-сигнала в ортогональной поляризации (рис. 2, г), что соответствует «подозрительному» на малигнизацию типу изображения. В проксимальном и дистальном отделе уретры, где визуально определяли гиперемию, получено изображение, соответствующее «доброкачественному» типу КП ОКТ-изображения: наличие слоистой структуры в исходной и ортогональной поляризации и высокий уровень сигнала от подэпителиальных соединительнотканных структур в ортогональной (рис. 2, д). Выявлена гиперплазия эпителия (рис. 2, в) с клеточной инфильтрацией, кровоизлияниями в ткани.

Выполнена трансуретральная биопсия из шейки мочевого пузыря. Опухоль, выполняющая просвет уретры, в средней трети иссечена активным электродом резектоскопа. Подлежащие ткани имели волокнистую структуру.

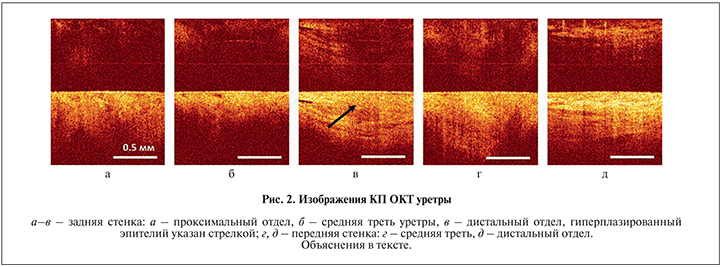

Результат гистологического исследования. В гистологическом препарате из уретры – фрагменты фиброзной ткани, покрытые многослойным плоским эпителием с участками паракератоза (рис. 3, а). Послеоперационный период протекал без особенностей. Жалобы на затрудненное мочеиспускание исчезли.

Женщина получала амбулаторно противовоспалительное лечение. 19.01.16 консультирована онкогинекологом – данных за гинекологическую патологию не выявлено, направлена к урологу для оперативного лечения по поводу парауретральной опухоли, выявленной на МРТ. 25.02.16 госпитализирована повторно. 01.03.16 выполнена операция: иссечение новообразования парауретальной области: продольным разрезом передней стенки влагалища субфасциально осуществлен доступ в парауретральную область. Выявлено мягкотканное образование плотно-эластической консистенции размером 3,5×1,5 см, серповидно охватывающее заднюю полуокружность уретры. Острым путем образование выделено из окружающих тканей, иссечено.

Рана ушита.

Результат гистологического исследования. В гистологическом препарате фибромиоматозный узел без эпителиальной выстилки с полнокровием, кровоизлияниями (рис. 3 б, в).

Динамический осмотр больной через год: жалоб нет, дизурии нет. УЗИ от 20.02.17: матка отклонена кпереди, длина тела – 35 мм, переднезадний размер – 32 мм, ширина тела – 35 мм, структура миометрия неоднородна, в области дна лоцируется интерстициальный гипоэхогенный узел размером 6×5 мм, аваскулярный по ЦДК. М-эхо не смещено, толщиной 2 мм. Структура эндометрия однородная, границы четкие. Заключение: миома матки небольших размеров. Урофлоуметрия от 20.02.17: при объеме 250 мл максиамльная скорость потока мочи – 18 мл/с, средняя – 12 мм/с.

Гинекологический осмотр от 30.03.17: наружные половые органы без патологических изменений. Осмотр в зеркалах: стенки влагалища без особенностей, гладкие, физиологической окраски, шейка матки бледно-розовая, чистая, выделения слизистые. При бимануальном исследовании шейка обычной консистенции, матка нормальных размеров, плотная, подвижная, безболезненная, придатки с обеих сторон не пальпируются.

Обсуждение. Миома – наиболее распространенная доброкачественная опухоль матки среди женщин большинства стран мира. Считают, что миому матки диагностируют у 30–35% женщин, чаще в позднем репродуктивном возрасте, у трети пациенток она становится симптомной. Одновременно с миомой матки у женщины может быть доброкачественная, но обладающая инфильтративным ростом гладкомышечная опухоль, растущая за пределами матки. Это состояние классифицируют как лейомиоматоз [1], требующий в ряде случаев дифференциальной диагностики с метастазами лейомиосаркомы. Внутривенный лейомиоматоз является редким заболеванием, когда доброкачественная гладкомышечная опухоль врастает в просвет сосуда и серповидно охватывает маточные и другие тазовые вены, нижнюю полую вену и даже полости сердца. Вопреки доброкачественному характеру опухоли, она может приводить к смерти из-за сдавления просвета вен и полостей сердца. Внутривенный лейомиоматоз с поражением предсердий служит показанием к операции на сердце [1]. Лечение этих диссеминированных доброкачественных лейомиом хирургическое, в объеме экстирпации матки с придатками, максимальном удалении опухолевых узлов за пределами матки, в сочетании с медикаментозной терапией агонистами гонадотропинрелизинггормона, ингибиторами ароматазы или селективными модуляторами рецепторов прогестерона. Есть данные, что клетки миоматозных узлов активно участвуют в метаболизме эстрогенов, поддерживая гиперэстрогению в женском организме. В эксперименте доказано, что клетки миомы способны синтезировать достаточное количество эстрогенов для поддержания собственного роста [1, 15].

В представленном наблюдении пациентка четыре года находилась в состоянии менопаузы. С помощью динамического УЗИ, выполненного через год, зафиксирована инволюция маточных миоматозных узлов. Опухоль, удаленная из парауретральной области, гистологически имела строение лейомиомы с фиброзным компонентом. Для миомы матки в постменопаузе характерны некоторые особенности морфологического строения, свидетельствующие об их меньшей пролиферативной активности по сравнению с миомой матки у женщин более молодого возраста. В период постменопаузы показатели уровня экспрессии рецепторов к половым стероидным гормонам в клетках миомы достоверно ниже, чем в других возрастных группах, что связывают с развитием инволютивных процессов в половой системе женщин. Регресс миомы матки в постменопаузе обусловлен повышением уровня апоптоза при снижении пролиферативной активности. Увеличение матки и/или миоматозных узлов в постменопаузе, если оно не стимулировано менопаузальной гормональной терапией, требует исключения гормонпродуцирующей опухоли яичников или саркомы матки [2]. В таких случаях для дифференциальной диагностики применяют иммуногистохимическое исследование с изучением экспрессии ɑ-актина, десмина, кальдесмона [4].

КП ОКТ-исследование, выполненное интраоперационно, позволило нам локализовать границы патологического процесса в уретре и выполнить резекцию в пределах неизмененных тканей.

Обструктивное мочеиспускание у женщин предполагает углубленный алгоритм исследования, включая консультацию гинеколога. Причиной недуга могут быть опухоли, локализующиеся в шейке мочевого пузыря. В нашей клинике в 1988 г., когда УЗИ не было широко распространено, женщине пременопаузального периода (47 лет) по поводу хронической задержки мочеиспускания было выполнено чреспузырное удаление опухолевого узла более 4 см в диаметре, который вызывал деформацию шейки мочевого пузыря и был покрыт нормальной слизистой. По результатам гистологического исследования диагностирована фибромускулярная опухоль. Ретроспективный анализ позволяет рассматривать ее как случай миоматозного узла шейки мочевого пузыря.

Описанный нами случай редкой доброкачественной опухоли, исходящей из гладких мышц мочеиспускательного канала, представляет интерес как причина обструктивного мочеиспускания у женщины.

Выражаем благодарность Мамонову М.В. – заведующему 1-м урологическим отделением ГБУЗ НО НОКБ им. Н.А. Семашко за помощь в подготовке материала.