Введение. Многолетние исследования уролитов в различной стадии их развития (зарождение, рост, изменения, разрушение) позволяют утверждать, что их формирование генетически связано с живым организмом и что уролиты в своем развитии эволюционируют одновременно с организмом. Уролиты сложного минерального состава, которые формировались в различных физико-химических условиях среды минералообразования, служат бесспорным подтверждением этого тезиса. По статистическим данным, мочекаменной болезнью сегодня страдают от 5 до 15% населения. Рецидивы возникают у 50–85% больных. В последние годы эффективное развитие получила биологическая минералогия, являющаяся одним из направлений генетической минералогии. К объектам исследований биоминералогии относятся как физиогенные, так и патогенные органо-минеральные образования. В числе таких образований мочевые камни.

Начало новому научному направлению (биологическая минералогия) в области минералогии было заложено академиком Н. П. Юшкиным [1, 2], а развитие его идет при поддержке академика РАН А. М. Асхабова [3].

В известной медицинской литературе отмечается, что «…определение минерального состава камня и его структуры на сегодняшний день является неотъемлемым стандартом правильного обследования пациента, страдающего мочекаменной болезнью, и рекомендовано ведущими профессиональными ассоциациями урологов». Исследование мочевых камней обязательно и дает врачу необходимую информацию о типе нарушения обмена веществ, причине камнеобразования и позволяет отнести пациента к группе риска [4].

Клиническое значение исследования мочевых камней и мочи описано в работе Ю. Г. Аляева и соавт. [5].

Методология изучения образования мочевых камней и применение физико-химических методов для изучения их состава in vivo весьма детально изложены в коллективных работах Г. М. Кузьмичева и соавт. [6, 7]. Значительную роль в исследовании органоминеральных агрегатов (ОМА) в мочевой системе человека сыграли российские ученые А. А. Кораго [8], Б. И. Сребродольский [9], Н. П. Юшкин [1, 2], В. И. Ракин [10], В. И. Каткова [11, 12], Э. В. Сокол [14], В. М. Билобров [13] и др. Среди зарубежных ученых, изучавших минералообразование в организме человека, следует отметить Ф. В. Зузук [15], Д. Мак-Коннелл [16], H. A. Lowenstam [17,18], С. Beckermann [19] и др.

Материалы и методы. Объектом исследования послужили уролиты, вышедшие у больных мочекаменной болезнью самопроизвольно либо извлеченные в ходе хирургического вмешательства.

Исследование уролитов было комплексным и заключалось в изучении морфологии поверхности, текстуры, структуры и минерального состава. Были использованы кристалломорфологические, поляризационно-оптические, рентгеноструктурные, электронно-микроскопические, химические, нейтронно-активационные методы, а также компьютерные технологии изучения строения уролитов.

На первом этапе изучались внешние макроскопические признаки уролита (цвет, форма, размер). Исследование морфологии и минерального состава уролитов выполняли с помощью кристалломорфологического метода с применением микроскопов (бинокулярный МБС-10 и тринокулярный MC300 TFP). Второй этап изучения уролитов заключался в определении минерального состава и взаимоотношений между отдельными зернами минералов. Для этих целей применялись методы поляризационно-оптической микроскопии. Тонкие срезы уролита (шлифы) исследовались на поляризационном микроскопе «Полам» Л213М.

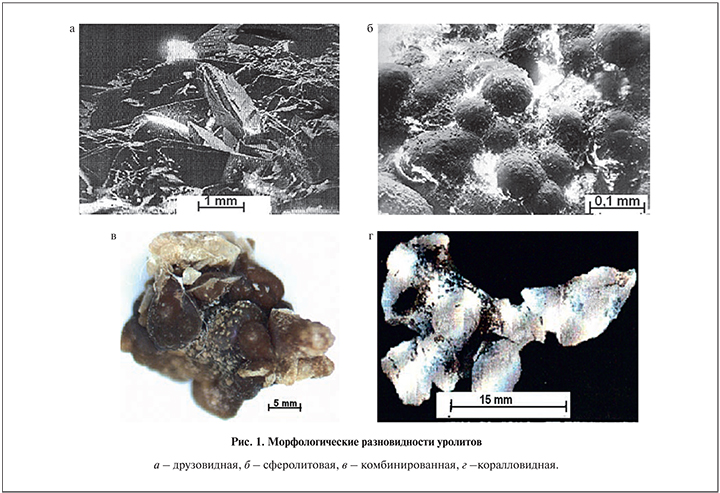

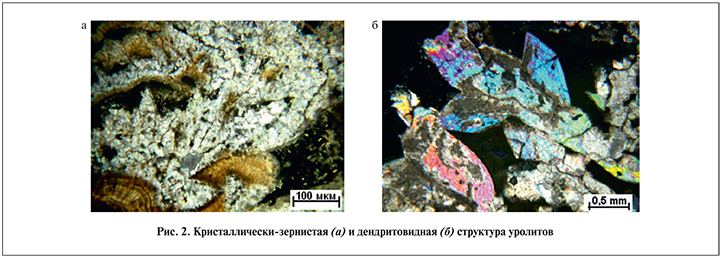

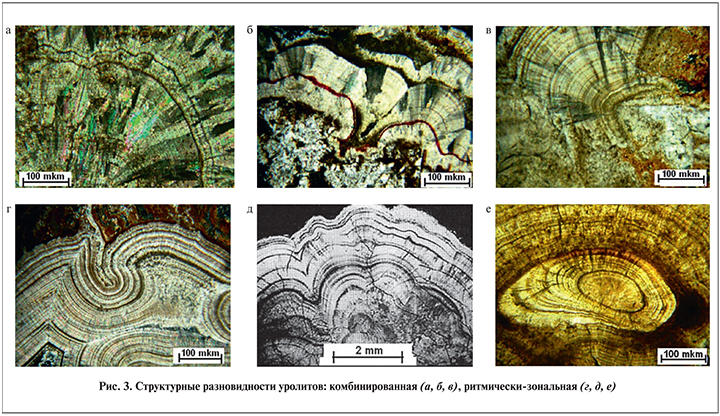

Результаты и обсуждение. Изучена морфология и структура около 1000 уролитов. Минеральная часть мочевых камней представлена кристаллами, относящимися к классам: оксалатов, фосфатов, уратов. В поперечных срезах мочевых камней чередование слоев создает картину ритмической (повторяющейся) зональности (слоистости). По особенностям морфологии поверхности выделено четыре типа уролитов: друзовидный, сферолитовый, комбинированный, коралловидный. Структурные разновидности уролитов: кристаллически-зернистая, дендритовидная, комбинированная, ритмически-зональная. В структуре уролитов установлены следующие типы ритмов: зональный, зернистый, комбинированный. В уролитах с ритмически-зональной структурой выделены элементы их строения: ядро, слой, зона, ритм.

По морфологическим особенностям выделены следующие типы уролитов.

Уролиты первого типа характеризуются друзовидной морфологией поверхности (рис. 1, а), представленной многочисленными сростками кристаллов (размерами от микроскопических до 2–3 мм). Наиболее характерными в этом отношении являются уролиты, поверхность которых сформирована кристаллами одноводного оксалата кальция (уэвеллита). Очень часто мельчайшие кристаллы нарастают на ребрах и вершинах более крупных кристаллов, давая начало формированию дендритов; реже наблюдается прорастание кристаллов с образованием двойников.

Некоторые кристаллы, расположенные в промежутках между крупными кристаллами, нередко несут на себе следы растворения (округлые вершины, сглаженные ребра).

Уролитам второго типа свойственна сферолитовая (рис. 1, б) морфология поверхности. Она представлена агрегатом в виде микросферолитов, плотно прилегающих друг к другу. Размер отдельных сферолитов может варьировать от нескольких микрометров до десятых долей миллиметра в поперечнике.

Третий тип уролитов характеризуется сочетанием признаков морфологии уролитов первых двух типов, и такая морфология названа комбинированной (рис. 1, в).

Форма уролитов четвертого типа напоминает интенсивно разветвленные кораллы (рис. 1, г), характеризуется наличием разнонаправленных отростков. Уролиты подобного типа труднее всего поддаются удалению из мочевыделительной системы.

Cтроение уролитов разнообразно, это объясняется их структурными особенностями. Минеральный состав и морфология индивидов, которые сформировали каждый отдельный агрегат, также очень разнообразны. Так, кристаллически-зернистая структура (рис. 2, а) отмечена в большинстве уролитов; дендритовидные структуры также встречаются довольно часто (рис. 2, б).

В структуре уролитов проявляется слоистость (от тонкой до более грубой). Это выявляется при детальном изучении срезов уролитов (в шлифах и аншлифах). Слои имеют особенность чередоваться друг с другом. Они различаются по цвету, мощности, конфигурации. Чередование слоев в структуре уролитов мы назвали ритмической зональностью.

Ритмически-зональное строение отмечается во многих уролитах, сложенных оксалатами, фосфатами и другими минералами (рис. 3, г, д, е). Концентрические слои, представленные чередованием органического и минерального вещества, располагаются вокруг центра уролита. Нередко над кристаллами оксалата кальция формируются микросферолиты, создавая комбинированный тип структуры.

В структуре уролитов установлены следующие типы ритмов:

- Зональный – зоны неорганического вещества четко упорядочены и чередуются с зонами органического вещества (в виде концентрических слоев).

- Зернистый – зоны неорганического вещества расположены беспорядочно в виде зерен. Участки, сложенные органическим веществом, отмечаются между зернами.

- Комбинированный – зоны с четкой ритмичностью перемежаются с участками, которые представлены зернистым ритмом.

В уролитах с ритмически-зональной структурой установлены следующие элементы строения: ядро, слой, зона, ритм.

Ядро занимает центральную часть уролита и представлено сгустком органического вещества либо скоплением кристаллов и их зерен. Минеральное или органическое вещество откладывалось на поверхности ядра с образованием микрослоев различной конфигурации и мощности.

Слой уролита – это его часть, которая имеет однородный состав, окраску и четкие ограничивающие поверхности. Мощность (толщина) отдельных слоев колеблется от 0,1 мкм до 1 мм. Слои представлены либо минеральным веществом, либо органическим, либо тем и другим вместе. Они объединяются в группы числом от 2 до 8 слоев, иногда больше. Такие группы слоев в составе одного уролита закономерно повторяются через определенные интервалы.

Зона в структуре уролита состоит из группы слоев и ограничена с двух сторон слоями органического состава.

Ритм состоит из группы зон и ограничен с двух сторон слоями органического состава. Один ритм состоит в среднем из 4 зон (при колебаниях от 2 до 5).

Слой органического вещества является границей между двумя слоями минерального вещества. Соседние зоны, которые состоят из некоторого количества слоев минерального и органического составов, разделяются также слоем органического вещества, имеющим более значительную мощность. Слои, представленные органическим веществом (темного цвета), служат границей между ритмами. Эти границы имеют мощность, большую, чем границы между зонами. Нередко мощность границ между ритмами превышает 1,5 мм. Зоны, объединяющиеся в ритмы, создают картину ритмически чередующихся слоистых образований (рис. 3, г, д, е).

Изучение ритмической зональности уролитов позволяет сделать вывод о зависимости их минерального состава от определенного физиологического состояния организма, заболеваний в отдельных системах и органах, а также кристаллизации различных минералов в зависимости от pH мочи. Результаты изучения минерального состава и генезиса уролитов изложены в ряде публикаций [2–3, 20–21].

Мы объясняем формирование ритмически-зональных уролитов с позиций науки биоритмологии, которая отмечает наличие в организме человека различных биологических ритмов. Ученые выделяют суточные, месячные, годовые биоритмы в организме человека. Так, например, ритмические колебания кислотно-щелочного равновесия в тканях и крови человека являются суточными биоритмами и т.д. Вероятно, эти колебания могут влиять на формирование ритмической зональности в уролитах.

Результаты изучения состава и структуры мочевых камней используются в профилактической и лечебной практике врачами урологических отделений при назначении пациентам лечебной диеты, мер профилактики и послеоперационного сопровождения. Знание особенностей строения, состава и морфологии мочевых камней позволяет более обоснованно назначать необходимое лечение.

Заключение. Морфологические и структурные особенности строения уролитов, в особенности наличие ритмической зональности, обусловленной чередованием слоев минерального и органического веществ, свидетельствуют о тесной взаимосвязи между живым организмом и органо-минеральным агрегатом в мочевыделительной системе человека. С большой долей уверенности можем говорить о симбиозе живого и минерального веществ в организме человека; в результате подобного симбиоза формируются органо-минеральные образования, нередко являющиеся в дальнейшем причиной некоторых заболеваний, например, мочекаменной и желчнокаменной болезни.