Введение. Актуальность исследований, посвященных мочекаменной болезни, обусловлена её лидирующим местом в повседневной практике врача-уролога. В России за 12 лет прирост числа зарегистрированных случаев заболевания составил 34% [1]. Порядка 60% случаев МКБ регистрируется в трудоспособном возрасте, у 70–75% пациентов заболевание протекает с рецидивами, у 11% приводит к формированию хронической почечной недостаточности, что доказывает высокую социально-экономическую значимость и актуальность данной медицинской проблемы [2, 3].

В структуре урологических стационаров МКБ составляет не менее 40%, при этом 2/3 пациентов госпитализируются по экстренным показаниям [4]. В подобных клинических ситуациях единственным эффективным методом медицинской помощи остается хирургическое лечение.

В настоящее время при МКБ применяются следующие виды оперативных вмешательств: дистанционная литотрипсия (ДЛТ), эндоскопическая контактная литотрипсия, перкутанная (чрескожная) контактная нефро- и уретеролитотрипсия, лапароскопические и традиционные открытые операции. В последние десятилетия открытые хирургические вмешательства применяются все реже в связи с неоправданно большой операционной травмой и высоким процентом послеоперационных осложнений. В современных урологических клиниках наблюдается абсолютное преобладание малоинвазивных методов лечения МКБ. Наряду с дистанционными активно применяются контактные методы дезинтеграции конкрементов, осуществляемые при помощи электрогидравлического, пневматического, ультразвукового или лазерного литотриптора [5].

Выбор оперативного метода лечения определяется локализацией и конфигурацией конкремента, его размерами, расположением и плотностью; функциональным состоянием пораженной и контралатеральной почки; активностью воспалительного процесса; степенью нарушения уродинамики; наличием аномалий развития мочевыводящих путей; прогнозом отдаленных результатов и возможностями метафилактики заболевания [6, 7].

Несмотря на стремительное развитие хирургических технологий лечения МКБ, частота послеоперационных осложнений остается на сравнительно высоком уровне и в зависимости от метода операции и подходов к оценке тяжести осложнений колеблется в пределах от 10 до 25% [8–10]. Наибольшую угрозу жизни пациентов представляют геморрагические осложнения, сопровождающие как перкутанные, так и дистанционные методы оперативного лечения. Геморрагические осложнения проявляются в форме макрогематурии (4% случаев после ДЛТ и литоэкстракции) или внутри- или околопочечной гематомы (1% случаев) [11, 12]. После эндоскопических вмешательств гематурия по нефростоме или при самостоятельном мочеиспускании наблюдается в 2–4,8% случаев, в том числе 0,7–1,4% пациентов требуется переливание компонентов крови (IIIa-степень тяжести послеоперационных осложнений, согласно усовершенствованной классификации Clavien–Dindo) [13, 14].

Кровотечения послеоперационного периода обусловлены техническими погрешностями операции, такими как некорректный выбор оперативного доступа, недостаточный визуальный контроль, ранение чашечки и внутрипочечных структур, повреждение паренхимы почки [15].

К числу общих факторов риска развития геморрагических осложнений относят размер и локализацию камня, длительное применение антикоагулянтов и антиагрегантов в анамнезе, артериальную гипертензию, предшествовавшие операции на органах мочеполовой системы и др. [16–18]. Также было доказано, что фактором риска послеоперационного кровотечения является исходно диагностированный гипокоагуляционный синдром [19].

Полноценный учет факторов риска на этапе выбора оптимального метода операции позволит сократить частоту послеоперационных геморрагических осложнений и повысить эффективность хирургического лечения МКБ.

Цель исследования: определить диагностически значимые факторы риска геморрагических осложнений оперативного лечения МКБ и разработать компьютерный программный модуль для прогноза их развития.

Материалы и методы. В основу работы положены результаты обследования 574 пациентов, госпитализированных в плановом порядке и оперированных по поводу МКБ на базе урологического отделения Дорожной клинической больницы на станции г. Красноярск ОАО РЖД в период с 2016 по 2018 г. Дистанционная литотрипсия была выполнена 138 (24%) пациентам, перкутанная нефролитолапаксия – 142 (24,7%), перкутанная мини-нефролитолапаксия – 163 (28,4%), уретероскопия, контактная литотрипсия – 131 (22,8%).

В целях определения диагностически значимых признаков статистическому анализу подвергнуто 45 предполагаемых факторов риска послеоперационного кровотечения, в том числе 2 немодифицируемых – возраст и пол. В качестве анамнестических факторов риска рассматривались следующие: рецидивный уролитиаз, кровотечения в анамнезе, макро- и микрогематурия в текущем эпизоде заболевания. По данным предоперационной КТ, рентгенодиагностических исследований, изучали состояние уродинамики, наличие признаков гидронефроза и характеристики конкремента(ов): локализацию, размер и конфигурацию, а также их плотность (в единицах Хаунсфилда – HU) и химический состав по данным КТ-денситометрии и кристаллографического анализа. Кроме того, учитывали результаты развернутого общего анализа крови (число эритроцитов и лейкоцитов, уровень гемоглобина, лейкоцитарная формула, число тромбоцитов, СОЭ и др.), биохимического анализа крови (уровень глюкозы, альбумина, электролитов, креатинина, билирубина) и мочи (суточный диурез, удельный вес, прозрачность, реакция и рН, протеины, лейкоциты, эритроциты, солевой фон).

В группе факторов, непосредственно связанных с риском кровотечения, углубленно анализировали показатели системы гемостаза: количество тромбоцитов, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), тромбиновое время (ТВ), отношение ПВ к норме (МНО) и содержание фибриногена.

Наличие взаимосвязи между отдельными признаками (факторами риска) устанавливали с помощью однофакторного корреляционного анализа (Rs). Для определения влияния независимых переменных в условиях непараметрического распределения использовали многофакторный анализ (Factorial ANOVA). Взаимосвязь между отдельными парами признаков и степень ее выраженности изучали при помощи множественного регрессионного анализа, вычисляли коэффициенты корреляции (r) Спирмена и уровни их значимости.

При выборе критериев оценки прогноза применяли пошаговый дискриминантный анализ и логистический регресс, коэффициент несогласия или отношения шансов c 95% доверительным интервалом, рассчитываемый по четырехпольной таблице сопряженности для анализа связи качественных изменений. Пошаговый дискриминантный анализ и регрессионный анализ позволили создать дискриминантную факторную модель и регрессионную модель (регрессионное уравнение), описывающие риск развития геморрагических осложнений в послеоперационном периоде. Полученные модели по отдельности не в полной мере соответствовали избранным показателям чувствительности и специфичности. Сопоставление двух моделей оценки риска позволило выявить признаки, оказывающие наибольшее влияние на развитие геморрагических осложнений. Для обеспечения наиболее высокой диагностической ценности были использованы признаки обеих моделей, посредством умножения которых на некоторые условные веса удалось получить балльную систему оценки риска.

На основе результатов проведенного статистического анализа был разработан компьютерный программный модуль «Способ прогнозирования развития геморрагических осложнений послеоперационного периода у больных мочекаменной болезнью» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019611648 от 30.01.2019). Для разработки программного модуля использованы программы пакета анализа MS Excel 10.0, Statistica for Windows 6.0, SPSS 17.0, программа для разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio.

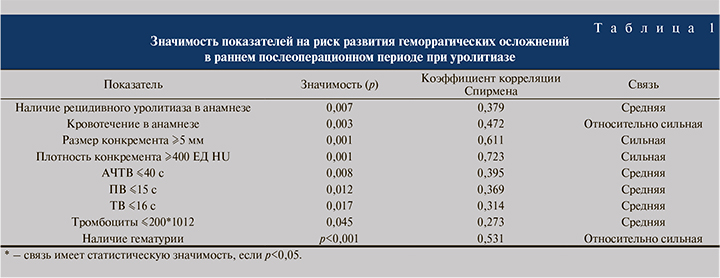

Результаты. При оценке влияния наличия рецидивного уролитиаза в анамнезе на развитие геморрагических осложнений в раннем послеоперационном периоде выявлена связь средней силы (p=0,007). Проведенный анализ показал наличие статистически значимой связи (относительно силы) между наличием в анамнезе кровотечения и риском развития геморрагических осложнений (p=0,003). Выявлена статистически значимая сильная связь между наличием конкремента размером более 5 мм и развитием осложненного течения послеоперационного периода, также сильная связь существует при плотности конкремента более 400 ЕД HU (p=0,001). При оценке влияния показателя АЧТВ ≤40 с на развитие послеоперационного осложнения нами выявлена статистически незначимая связь средней силы (p=0,008), связь средней силы была также установлена с показателями ПВ ≤15 с, ТВ ≤16 с, наличием тромбоцитов ≤200*1012 (p=0,012, p=0,017, p=0,045 соответственно). При этом, напротив, установлена статистически значимая между наличием гематурии при поступлении и развитием геморрагических осложнений (табл. 1).

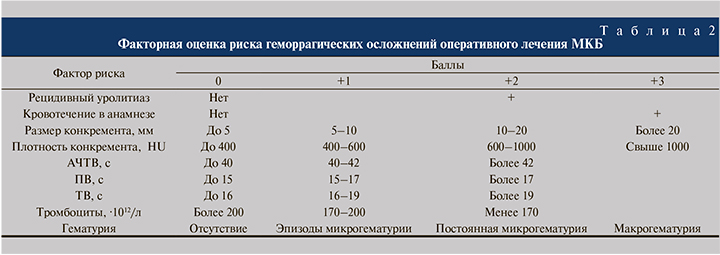

Применение различных методов статистического анализа позволило определить диагностически значимые факторы риска геморрагических осложнений оперативного лечения МКБ, которым были присвоены баллы. В целях формирования прогноза баллы суммировали, пороговой была определена сумма, равная 8 баллам, т.е. сумма до 8 баллов свидетельствовала о низком риске развития кровотечения в послеоперационном периоде, 8 и более баллов – о высоком риске кровотечения. Балльная оценка риска развития послеоперационных геморрагических осложнений по наиболее весомым факторам представлена в табл. 2.

На основе разработанного способа создан компьютерный программный модуль скрининг-прогноза, позволяющий быстро и эффективно оценивать индивидуальную клиническую ситуацию, выбирать оптимальный способ оперативного лечения МКБ и периоперационной профилактики кровотечений. Диалоговые окна программного модуля представлены на рисунке.

Сферой применения предложенного программного модуля является практическое звено здравоохранения, в частности урология. Условия применения программы: пациенты старше 18 лет обоего пола, имевшие МКБ, поступившие для проведения плановой ДЛТ для оценки риска развития геморрагических осложнений в раннем послеоперационном периоде.

Оценка риска кровотечения у пациентов, длительно использовавших антикоагулянты и дезагреганты, проводилась с учетом результатов динамического изучения коагулограммы. Плановое оперативное лечение больных МКБ, получавших непрямые антикоагулянты (варфарин, фенилин), проводили только после перевода на прямые антикоагулянты (фраксипарин) и после консультации с кардиологом.

Приводим пример прогнозирования послеоперационного кровотечения и тактику выбора метода операции пациента, поступившего для планового лечения МКБ.

Пациент А. 54 лет поступил в экстренном порядке в приемный покой Дорожной клинической больницы на станции Красноярск с диагнозом «МКБ. Камень верхней трети левого мочеточника. Камни левой почки. Нефростомия слева. Хронический калькулезный пиелонефрит слева, вне обострения. Рецидивный уролитиаз». На момент осмотра состояние больного средней тяжести имелся умеренный болевой синдром. Кровотечений в анамнезе не отмечал.

В ходе проведенного обследования определены следующие показатели системы гемостаза: АЧТВ – 37,9 с, МНО – 1,5, ПВ – 16,6 с, ТВ – 18 с, тромбоциты – 180×1012/л. Размер конкремента составил 7 мм, плотность – 434 ЕД HU. Согласно предложенному способу, риск развития кровотечения составил 7 баллов. С учетом пограничных значений риска развития геморрагических осложнений в предоперационном периоде больному назначена гемостатическая терапия. В дальнейшем были выполнены уретероскопия левого мочеточника; цистоскопия, катетеризация левого мочеточника, чрезфистульная нефролитолапаксия слева. В послеоперационном периоде в течение 3 сут отмечалась макрогематурия, потребовавшая проведения гемостатической терапии, на фоне которой кровотечение удалось купировать. Больной был выписан на 11-е сутки в удовлетворительном состоянии.

Обсуждение. Проблемы ранней диагностики послеоперационных осложнений при уролитиазе, прогнозирование развития неблагоприятного течения заболевания, а также разработка индивидуализированной профилактической стратегии остаются актуальными, несмотря на широкий ассортимент существующих методов [7, 13, 16]. Врачи практического здравоохранения нуждаются в поддержке принятия решений для определения лечебно-диагностической тактики у таких больных.

Ранее не исследовалась возможность создания компьютерных программ для прогноза развития геморрагических или воспалительных осложнений послеоперационного периода при уролитиазе и определения персонифицированной тактики лечения, однако их важные преимущества – неинвазивность, нетребовательность к дорогостоящему оборудованию и расходным материалам, независимость от субъективного восприятия диагноста – служат важным аргументом в пользу перспективности и целесообразности разработки подобных систем.

Заключение. Таким образом, установлено, что риск развития геморрагических осложнений в послеоперационном периоде при МКБ возрастает при наличии крупных камней (размером от 5 мм) высокой плотности (от 400 ЕД HU) при снижении количества тромбоцитов (от 170×1012/л) и удлинении АЧТВ (от 40 с), ПВ (от 15 с) и ТВ (от 16 с), а также при наличии в анамнезе рецидивного уролитиаза, кровотечений и предоперационной микрогематурии.

Для упрощения выбора метода оперативного лечения при МКБ и определения тактики послеоперационной медикаментозной коррекции, включая гемостатическую терапию, пациентам с высоким риском геморрагических осложнений предложен программный модуль скрининг-прогноза с высокими показателями диагностической значимости, позволяющий урологу/хирургу быстро и объективно оценивать риски применения конкретного оперативного метода в конкретной клинической ситуации.